将来的に1兆ドル規模へと成長するステーブルコイン発行企業

Bridgeは、世界最大級のオンライン決済インフラ企業であるStripe傘下のステーブルコイン発行プラットフォームです。3,000万人を超える暗号資産ユーザーを有するウォレットアプリ「MetaMask」向けに、独自開発のネイティブステーブルコイン「MetaMask USD(mUSD)」を提供しています。

Bridgeはリザーブ管理、コンプライアンス監査、スマートコントラクトのデプロイなど、発行に関わる全プロセスを一括で管理し、MetaMaskはユーザー体験のフロントエンド開発に専念しています。

このような分業体制は、現在のステーブルコイン業界で顕著な潮流の一つです。AppleがiPhoneの製造をFoxconnに委託するのと同様、複雑なステーブルコイン発行プロセスを「OEMファクトリー」のような専門企業にアウトソースするブランドが増えています。

iPhoneの登場以来、Foxconnは主力製造パートナーを務めてきました。現在、世界中のiPhoneの約80%は中国で組み立てられ、うち70%以上がFoxconnの生産です。最盛期には“iPhone City”と呼ばれる鄭州キャンパスに30万人超の作業員が働いていました。

AppleとFoxconnの関係は単なるアウトソーシングを超え、現代製造業における専門分業の代表事例です。

Appleは消費者向け領域—デザイン、ユーザー体験、ブランド、販路—に経営資源を集中しています。製造業務は差別化要素ではなく、巨額投資やリスクも伴うため、Appleは工場を所有せず、専門パートナーに生産を委託しています。

一方Foxconnは、従来「非中核」とされる分野を自社の強みに変えています。自社で生産ラインを構築し、原材料調達・工程管理・在庫回転・出荷スケジュールまで一貫管理し、製造コストの最小化に徹底しています。サプライチェーンの安定性、納期の厳守、生産フレキシビリティといった産業プロセスを確立し、ブランド側が安心して規模拡大できる基盤を支えています。

このしくみは分業の論理に基づいています。Appleは製造の固定費やリスクを回避し、変化の大きい市場環境でも柔軟な対応が可能です。Foxconnはスケールメリットやマルチブランド展開で、薄利でもトータル利益を積み上げます。ブランドは創造と顧客接点に集中し、OEMは産業効率とコスト管理を担うことで、双方が利益を得る構造が成立しています。

この分業モデルはスマートフォンだけでなく、2010年代以降はコンピュータ、テレビ、家電製品、そして自動車分野にも広がりました。Foxconn、Quanta、Wistron、Jabil等がグローバル製造の中核を担い、生産はモジュール化とパッケージ化が進み、外部クライアント向けにも拡大しています。

この分業論理は時を経て、新たな領域—ステーブルコインの分野—にも取り入れられつつあります。

一見、ステーブルコインの発行はオンチェーンでmintするだけのように思えますが、実際にはコンプライアンス体制構築、銀行保管、スマートコントラクト実装、セキュリティ監査、マルチチェーン対応、アカウントシステム統合、KYCモジュールの組込など、莫大な資金と技術投資が不可欠です。

「ステーブルコイン発行にいくらかかるか」で述べたように、新規発行者は初期投資だけでも7桁米ドル規模となることが多く、ほとんどが避けられないコストです。運用開始後も、法務、監査、運用管理、口座セキュリティ、準備金管理等で年間数千万ドル規模の運営コストが必要です。

一部ベンダーは、これら煩雑なプロセスを標準化パッケージサービスとして提供し、銀行・決済会社・ブランド向けにプラグ&プレイ型ソリューションを用意しています。表立つことは少なくとも、ほぼ全ての新規ステーブルコインプロジェクトの影には彼らの存在があります。

こうした「Foxconn」的なOEMが、ステーブルコイン業界に出現しています。

ステーブルコイン界の「Foxconn」たち

従来は、ステーブルコイン発行プロジェクトのほとんどで単一企業が金融機関・技術プロバイダー・コンプライアンス部門の三役を一手に担っていました。発行チームはカストディバンクとの交渉、クロスチェーンシステム開発、コンプライアンス監査、各国ライセンス管理まで対応せねばならず、一般的な企業には極めて高いハードルでした。

「OEMファクトリー」モデルの登場がこの課題を解決します。ステーブルコインOEMとは、他社による発行・管理・運営を支援する専門事業者で、自ら表面にブランドを持つのではなく、裏方として関連インフラを包括的に提供します。

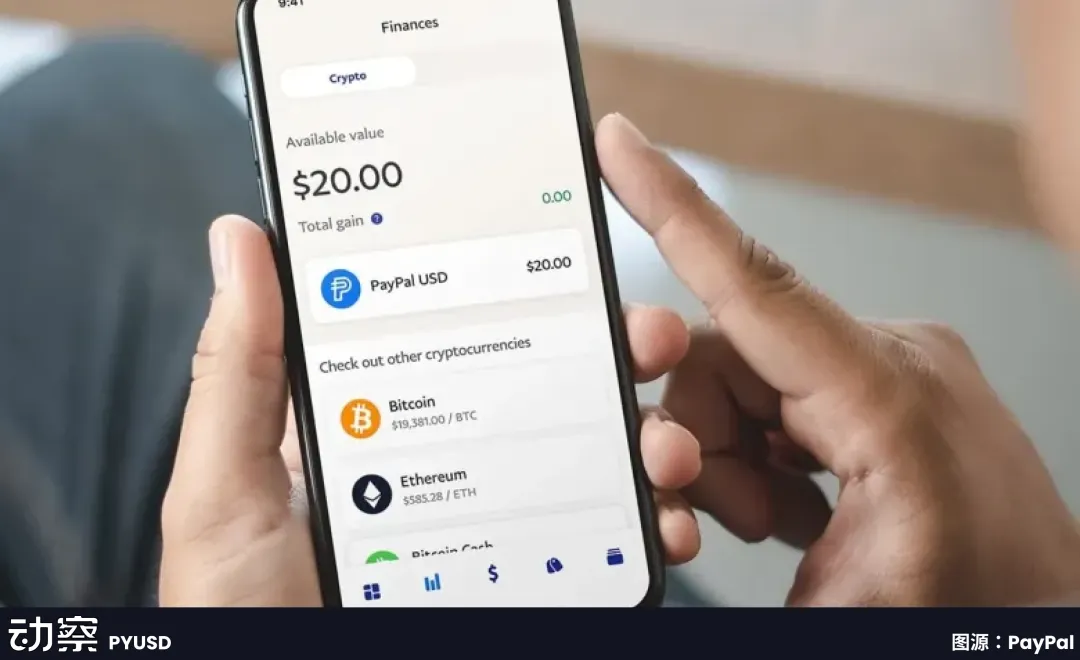

これらプロバイダーは、フロントエンドウォレット連携やKYCモジュール、バックエンドのスマートコントラクト、資産カストディ、監査まで一括対応。クライアントはトークン設計と展開市場を指定するだけで、運用面はOEM側が全て引き受けます。たとえばPaxosがPayPalのPYUSDを発行した際も、米ドル準備金管理、オンチェーン発行、規制対応までPaxosが担当し、PayPalはUIに「ステーブルコイン」機能を追加するのみでした。

このモデルは三つの軸でバリューを創出します。

第一に、コスト低減。自前でシステムをゼロから作る場合、ライセンス取得から技術開発、セキュリティ監査、銀行連携まで数百万ドル単位の資金が必要ですが、OEMはこうしたプロセスを標準化し限界コストを抑えます。

第二に、タイムライン短縮。従来型金融商品は開発からローンチまで長期化しますし、自社開発のステーブルコインでも12~18か月かかることが一般的です。OEM型であれば数か月で新たなサービスを展開可能です。Stablyの共同創業者もAPI型モデルなら数週間でホワイトラベル発行が可能と述べています。

第三に、リスク移転。最大の障害は技術ではなく、コンプライアンスや資産管理の難易度です。OCCやNYDFSなど米規制当局はカストディや準備金に厳格基準を課します。多くの新規発行希望者にとって自力での対応は困難で、PaxosはNYトラストライセンス取得、米ドル準備金の法的管理・開示でPayPalやNubankなど大手を獲得しました。

OEMの普及により、かつてはごく一部の大手しか参入できなかった領域が、より多くの金融機関や決済事業者に開放されつつあります。

1 | Paxos: プロセスを標準化し、コンプライアンスを事業基盤に

Paxosは当初からブランド支配やマーケットシェアではなく、ステーブルコイン発行工程を標準化して提供する戦略を選択しました。

発端は2015年、NYDFSによるデジタル資産ライセンス制度導入時に、Paxosが初期の「限定目的信託会社」となったことから始まります。これによりPaxosは資産のカストディ、ブロックチェーン運用、決済サービスを合法的に提供できる米国内有数の企業となりました。

2018年にPaxosはUSDPを発表し、準備金は銀行に保管、監査を毎月公開、mint/burnロジックもオンチェーンに記録され、規制当局から全工程の可視化を実現しました。そのプロセスはコスト・時間面から追随する企業は少なかったものの、「発行モジュールの標準化」という明確な道筋を示しました。

やがてPaxosは自社トークンのマーケティングを縮小し、発行モジュールを他社向けのパッケージサービスとして提供する体制へ転換しました。

代表的クライアントはBinanceとPayPalです。

BUSDはBinanceがブランド・ユーザー集客を受け持ち、Paxosが発行・カストディ・コンプライアンスを担うホワイトラベルモデルで長期運用されましたが、2023年にNYDFSはマネーロンダリング対策不備を理由にBUSD新規発行停止をPaxosに命じ、OEM的関係性が明らかになりました。

その直後、PayPalもPaxos Trust Company発行のPYUSDを発表。PayPalは大規模なユーザー基盤を有していましたが、独自に規制クリアの仕組み構築は望まず、Paxosの仕組みを活用して米国内で合法的なステーブルコイン発行を実現しました。まさにOEMアプローチの典型例です。

Paxosはこのモデルをグローバルに展開しています。

シンガポールではMASから主要決済事業者ライセンスを取得し、同社初の米国外フルモデルとなるUSDGを発行。アブダビではPaxos Internationalを設立し、現地認可を活用することで米国規制をバイパスした利回り型USDLも開発しました。

クライアントや市場ごとに最適な規制対応が必要という、多国籍戦略が鮮明です。

2024年にはステーブルコイン決済プラットフォームの提供、法人決済・決済清算サービスの開始、ブランド横断での安定通貨ネットワーク「Global Dollar Network」への参画など、フルバックエンドインフラの整備を進めています。

規制当局との関係が深まるほど監督も強化されます。NYDFSはPaxosのBUSD事業でマネロン対策不足を指摘し、罰金及び是正命令を科しました。これは致命的な打撃ではないものの、Paxosには抜け道のないコンプライアンス体制が不可欠であることを示しています。あらゆる規制・セキュリティ要件を製品に組み込むことで、クライアントはブランド展開に専念でき、Paxosが残り全てを担う――“技術×規制の重厚な統合”こそがPaxosのコア強みです。

2 | Bridge: Stripeのヘビー級OEMが本格参入

Bridgeの登場によって、ステーブルコインOEMの領域に本格的な大手プレイヤーが参戦しました。

2025年2月、グローバル決済大手StripeがBridgeを買収。Stripeは数百万にのぼる加盟店ネットワークと日々数十億ドル規模のトランザクション基盤を持ち、コンプライアンス・リスク管理・グローバル運営における高度な専門性をBridgeによりオンチェーンへ展開しています。

Bridgeは、企業や金融機関に向けた「ターンキー型」ステーブルコイン発行基盤を提供します。単なる技術外部委託ではなく、成熟した決済インフラを標準化しオンチェーンサービスに転換。準備金管理・コンプライアンス対応・契約デプロイなどを一括で担い、クライアント側はAPI接続のみで自社製品にステーブルコイン機能を統合できます。

MetaMaskとの提携はBridgeの付加価値を示す好例です。MetaMaskは世界有数のWeb3ウォレット(3,000万人超のユーザー数)ですが、金融ライセンスや資産管理の専門性を持っていません。Bridgeを通じてMetaMaskは、複雑なコンプライアンスや金融基盤を自前構築せず、数か月でmUSDをローンチできました。

Bridgeのビジネスモデルはプラットフォーム主導型。個別構築ではなく、API標準化された発行基盤を提供しています。Stripeの決済プラットフォームと同様、導入障壁を下げることでクライアントは本業に集中できます。かつてeコマースやアプリがクレジットカード決済導入時にStripeへ接続したように、今やステーブルコイン発行も同様に簡単に実現可能です。

Bridgeの強みはStripeが持つグローバルコンプライアンスネットワークと膨大な加盟店基盤です。これによりBridgeは即時の市場参入と見込み顧客基盤を獲得できます。ブロックチェーンや規制対応に知見の乏しい企業にとって、Bridgeは「すぐ使える」ソリューションです。

一方で、従来型決済企業子会社であるがゆえに保守的な傾向があり、暗号資産業界でのStripeブランド力は限定的です。

Bridgeは明確にトラディショナルファイナンスやエンタープライズ層をターゲットに据えており、MetaMaskが「信頼できる金融パートナー」を選んだことが、その立ち位置を物語っています。

従来型大手プレイヤーの参入が進むにつれ、ステーブルコインOEM分野は今後さらに標準化・成熟し、より競争が激化していくでしょう。

3 | Stably: ミッドマーケット向け軽量生産ライン

2018年にシアトルで創業したStablyは、当初は自社ステーブルコイン「Stably USD」発行事業を手がけていましたが、大手(TetherやUSDCなど)との競争は現実的でないと判断し、他社発行支援事業へと方向転換しました。

サイトのトップには「ホワイトラベル型ステーブルコイン発行プラットフォーム」と明示し、クライアントは開発者やコントラクト技術者が不要。APIコールだけで、数週間以内に独自ブランドのステーブルコインを立ち上げられます。ブロックチェーン・名称・ブランドもクライアントの自由、Stablyがバックエンド統合を担います。

この手法はPaxosとの最大の違いです。Paxosは全準備金を自社信託口座で管理して利息も自社収益としますが、Stablyは一定の管理基準を満たせば準備金はクライアント銀行口座に残し、カストディも請け負いません。

Stablyは顧客資金や準備金の取扱いをせず、技術・運用サービスのみを提供します。これにより発生する利息はクライアントに帰属し、Stablyの収益は「作業費」のみです。

多くの中堅クライアントにとって、準備金利息は発行手数料以上に重要なリターンとなるため、Paxosなどを選ぶとこの利益を放棄する必要が生じます。Stablyならその利益を維持したまま迅速で低コストな発行が可能です。

スピードも大きな売りです。Stablyは「2か月以内でローンチ」を保証し、4~6週間で本稼働した事例も多数。Paxosのような重量級サービスでは数か月~1年以上かかることもあり、地域決済パイロットではタイムライン短縮=コスト削減に直結します。

クライアント層もPaxosとは異なり、PayPalやNubankのような巨大企業よりも、地域金融やクロスボーダー決済、Web3ウォレット、EC決済ゲートウェイなど、スピードと柔軟性重視の案件を中心にターゲットとしています。最高水準のグローバル・コンプライアンスやブランド伴走は必ずしも求められていません。

技術面では、StablyはETH・Polygon・BNB・Arbitrum・Base等のチェーンに既に対応し、今後も拡張予定。いつでも連携可能な「軽量・再利用型」の枠組みを目指しています。

課題は、大手顧客の実績や規制面の信頼性、大規模ブランド認知が乏しい点です。スピード・収益優先のクライアント層に適している反面、トップティア銀行や大手決済企業の引き合いは見込みづらく、中堅市場主体のビジネスモデルです。

業界では、今後の発行ポテンシャルは大手だけでなく、地域銀行・決済会社・B2Bプラットフォームなど多岐にわたると見られています。Stablyは「自社でブロックチェーンは作りたくないが、事業上ステーブルコインは必要」というニーズに、迅速・低コスト・自立型の道を提供しています。

Paxosがコンプライアンスを武器にする一方、Stablyはスピードと参入障壁の低さで市場の多様なニーズに応えています。

4 | Agora: ウォール街バックの軽量発行プラットフォーム

Agoraの創業者Nick van Eckは、世界的資産運用大手VanEck(ETF・ファンド業界のリーダー)のファミリーであり、伝統金融の力を暗号資産分野へ持ち込みました。

創業当初から、Coinbase・Uniswap・Blur等に投資実績を持つトップVC Paradigmの出資を得ており、ウォール街の伝統とシリコンバレーの暗号資本が融合した体制です。

Agoraの目標は業界の参入障壁を下げ、誰でもドメイン取得のような手軽さでステーブルコインを発行できる世界の実現です。多くの企業はライセンス・規制対応・スマートコントラクト開発で高コスト・長期化を避けられませんが、Agoraはプラグ&プレイ型のホワイトラベルプラットフォームを提供しています。

クライアントはコインやブランド・用途さえ決めれば、口座管理・準備金カストディ・コントラクト・開示などは全て事前構成済みで、バックエンドはAgoraが一括受託。「SaaS型」で発行できる仕組みです。

Paxosの重厚なコンプライアンス路線と比べ、Agoraはより軽量・標準化してオンボーディングコストを抑えます。クライアントは迅速に導入でき、規制・リスクもAgora側で対応します。

これによりミッドティアの決済会社・地域銀行・EC事業者など、従来は発行不可能だった層にもリーチが拡大します。

一方、現実には規制対応が最大の難関です。ドメイン名登録のように合理化しても、各国の規制要件は断片的で対応が不可欠です。

加えて、現在は著名な大手クライアントの事例はなく、有力なサポーターの存在は「将来性」を示すのみです。

Paxos・Stably・BitGoといった既存勢力に対し、Agoraは新興であり、カストディやライセンス網の強化ではなく、「発行の公共インフラ化」を目指したミニマルインターフェースの提供を掲げています。この戦略が定着するかは今後の展開次第ですが、発行サービスの標準化・コモディティ化という新領域に切り込んでいます。

ステーブルコインOEMの今後

ステーブルコインOEMは誕生期にありますが、発行業務のアウトソース化によって、その先の新たなビジネス機会が広がり始めています。

最も明確なユースケースはクロスボーダー決済です。現在、グローバルな国際送金はSWIFTに依存しており、遅く高コストで週末は停止します。大手銀行でも決済処理には数日を要します。

ステーブルコインはこれを高速化します。OEMプロバイダーの標準APIを使うことで、地方銀行や決済会社も迅速にステーブルコインネットワークへ参加し、法人顧客へリアルタイム国際送金サービスを提供できます。従来は大手しか持てなかった決済インフラへの参入障壁が劇的に下がりました。

もう一つの主要用途はトレジャリーマネジメントです。多くの企業はキャッシュフロー管理の重要性を過小評価していますが、ステーブルコインを企業資金プールへ組み込むことで、サプライチェーンファイナンスや国際取引、日常決済の効率化が進みます。

たとえば、グループ内の資金配分や即時決済、可視化の強化もステーブルコインで容易になります。OEMによって、中堅銀行やB2Bプラットフォームも自社開発なしで導入可能です。

市場自体も進化しています。これまでステーブルコインはクリプト業界向けが主流でしたが、規制が進む中、伝統金融機関の参画が加速しています。銀行、決済機関、地域金融プラットフォームも統合を始めています。

こうした企業にとって自社開発はリスクが高すぎますが、OEMプロバイダーのコンプライアンスモジュールやカストディAPIがターンキー型ソリューションとなり、この波に乗ることで市場規模とユースケースが一気に拡大します。

技術面ではクロスチェーン対応が次の課題です。現状はチェーンごとに断片化し、同一ステーブルコインでもイーサリアム版・BNB Chain版などが個別に存在しユーザー利便性は低い状況です。OEM各社はクロスチェーン転送・決済の標準化を進めており、これが進展すれば流動性・実用性が大きく高まります。

ビジネスモデルも変化します。多くのOEMはいまだ個社カスタム型ですが、今後はSaaS型の標準サービスへシフトし、クラウドの「マネージド」から「ワンクリックSaaS」への変化と同様、発行障壁が一気に下がり多様な顧客が参加可能になります。

まとめると、今後のステーブルコインOEMは単に他者のトークン発行を手助けするだけでなく、グローバルな価値移動の基盤そのものを構築する役割を担います。本質的な競争領域はコンプライアンスやカストディだけではなく、リアルな商流にステーブルコインを迅速・安価に統合する点に移行しています。

まとめ

FoxconnはiPhoneを設計しませんでしたが、そのグローバル普及を可能にしました。ステーブルコインOEMも同様に、表舞台に立たず最も手間のかかる現実化工程を引き受け、コンセプトからプロダクトへと橋渡ししています。

近年、ステーブルコイン発行の難易度は飛躍的に高まっています。規制要件は急増し、ライセンス・準備金カストディ・越境報告・契約実装・監査のいずれも欠けるとプロジェクトは頓挫します。多くの企業にとって直接参入は数千万ドル規模の予算と1年以上の準備期間、さらに絶え間ない規制変化に直面します。OEMはこうした参入障壁をオプションサービスへと分解しています。

このためPayPalはPaxos、MetaMaskはBridge、新興のAgoraもホワイトラベル発行を選択しました。複雑さを分割し、モジュール化・スケール化する思想はFoxconnの手法そのものです。クライアントは市場とブランドだけを指定し、実務はすべてOEMが担います。

規制進展によりセクターの輪郭も明確化しています。米国のGENIUS法や香港のステーブルコインライセンス枠組みなども、発行事業を規制主流に押し上げています。明確なルール形成が需要の急伸を後押しし、決済事業者のドルラッピングや地域銀行の新ステーブルコイン発行など、次の顧客波が到来しつつあります。

これらステーブルコインの「Foxconnファクトリー」は、金融の不可視インフラへと進化しています。法令順守プロセス、監査基準、クロスチェーン連携ツールの主導権を握り、デジタル資産と現実経済を結ぶ橋として機能しています。Foxconnがハードウェアのサプライチェーンを築いたように、ステーブルコインOEMはデジタルファイナンスの生産ラインを組み立てています。

免責事項:

- 本記事は[Sleepy.txt]より転載したものであり、著作権はオリジナル著者[Sleepy.txt]に帰属します。転載に関するご相談はGate Learn運営までご連絡ください。ガイドラインに従い速やかに対応いたします。

- 免責事項:本記事の見解・意見は著者個人によるものであり、投資助言を目的とするものではありません。

- 他言語版はGate Learnチームが翻訳したものであり、Gateを明示した場合を除き、無断転載・配布・複製を禁じます。

関連記事

ステーブルコインとは何ですか?

USDeとは何ですか?USDeの複数の収益方法を公開します

Yalaの詳細な説明:$YUステーブルコインを媒体としたモジュラーDeFi収益アグリゲーターの構築

USDT0とは何ですか

キャリートレードとは何ですか? そして、それはどのように動作しますか?